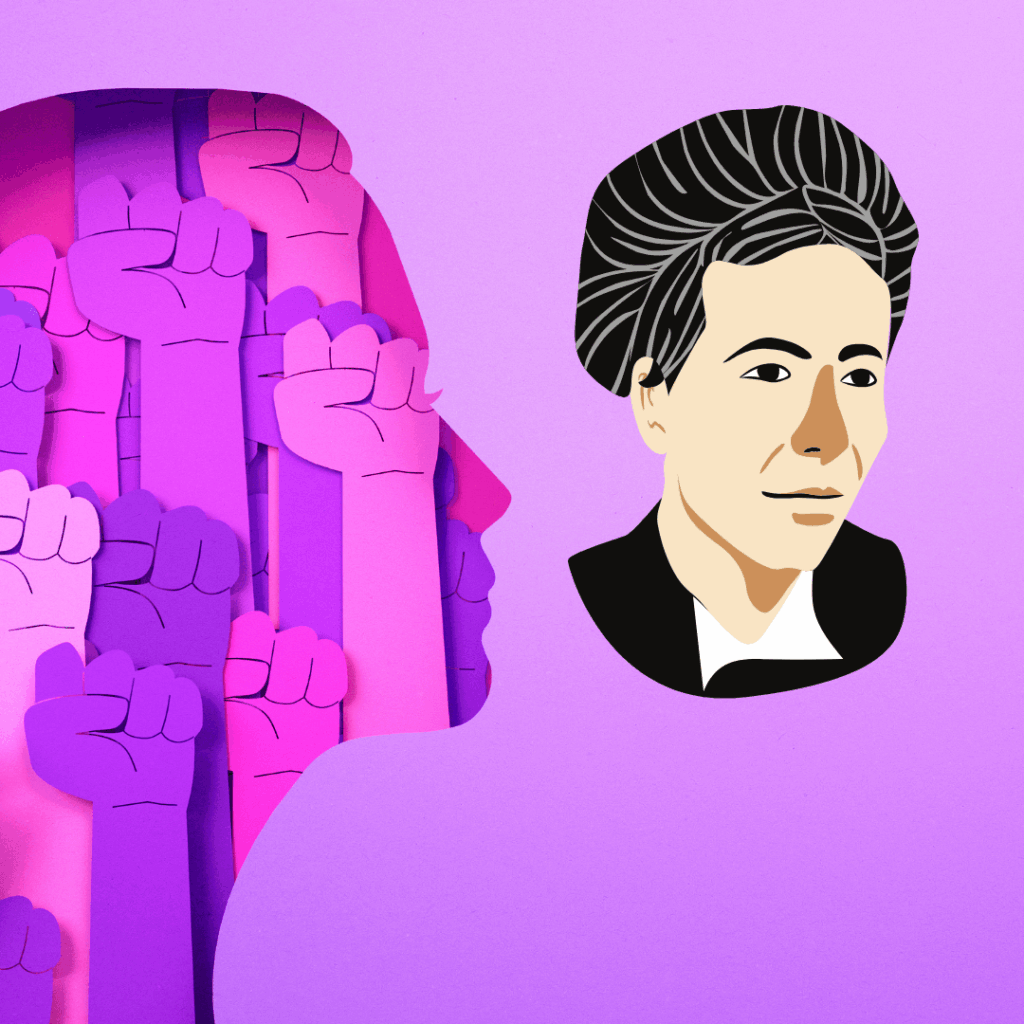

Tu as probablement entendu le nom de Simone de Beauvoir. Mais ce que tu ne sais pas, c’est qu’elle n’est pas seulement une grande autrice et une grande figure du féminisme. Elle reste une femme qui a changé la perception de ce qu’est la liberté, l’identité. Plus que tout, elle transforme la perception de la femme.

Biographie d’une féministe

Elle est née en 1908 à Paris. Très jeune, elle se passionne pour les livres, les idées. Elle se lance dans la pensée philosophique, un parcours atypique pour une femme de l’époque. Elle entre à l’université pour suivre ses convictions.

A la fac, elle va rencontrer un certain Jean-Paul Sartre. Les deux font un duo, tant amoureux que philosophique. Ensemble, ils développent l’existentialisme. C’est l’idée que l’humain n’est pas défini à l’avance, mais qu’il devient ce qu’il choisit d’être.

Des écrits et des convictions

En 1949, elle publie un livre qui fait scandale. Des philosophes vont la désigner comme un rétrograde et des anti-féministes de procéder à l’opération de “Mauthausen du féminisme”. Son livre, Le Deuxième Sexe, ouvre cette phrase désormais connue : “On ne naît pas femme : on le devient.” Elle y démontre, en effet, que si les femmes semblent “inférieures”, c’est justement parce qu’elles ne le sont pas “de nature”. Au contraire, on les aurait rendues telles quelles depuis toujours.

L’éducation, les traditions, les attentes… Tous les paramètres sont réunis pour ce que la femme ne soit qu’un “autre”, là pour suivre l’homme. Elle ne serait pas là pour exister en tant qu’être. Intuitivement, elle précise que ce statut n’est pas donné aux femmes par nature, mais qu’il est acquis, contraint et non définitif.

Quel lien entre Beauvoir et le programme de philo au lycée ?

Simone de Beauvoir touche à plusieurs notions du programme de philosophie de terminale. Déjà, la liberté. Elle insiste sur le fait qu’on peut (et qu’on doit) se libérer des rôles qu’on nous impose.

Ensuite, elle se range dans la catégorie de la culture. Elle montre que ce n’est pas neutre, que ce qu’on croit “naturel” est souvent une habitude sociale.

Enfin, elle s’insère dans la justice, l’égalité, et même l’existence. Il y a l’idée qu’on devient ce qu’on est par nos choix, pas à cause d’une essence fixée d’avance.

CONCLUSION

Simone de Beauvoir admet que la pensée consiste en la possibilité de mettre en doute quelque chose que tout le monde considérait comme évident. Elle a poussé à la réflexion. Elle a ouvert la voie à plein de débats qu’on continue d’avoir aujourd’hui.